Hanya Yanagiharas Bestseller Ein wenig Leben ist ein literarisches Ereignis. Der Roman ist intensiv, schmerzhaft und zutiefst bewegend. Warum dieses Buch fesselt, verstört und gleichzeitig Hoffnung spendet und warum es sich ideal für Buchclubs eignet.

1. Warum Ein wenig Leben mehr ist als ein Roman

Dieses Buch ist keine leichte Kost. Es ist eine literarische Grenzerfahrung. Ein wenig Leben ist keine klassische Coming-of-Age-Geschichte, kein einfacher Gesellschaftsroman und auch keine seichte Charakterstudie. Der Roman bewegt sich zwischen psychologischer Tiefe, emotionalem Realismus und gesellschaftskritischer Literatur. Er ruft Reaktionen hervor und genau das macht ihn so wertvoll für Leserinnen und Leser sowie für tiefgründige Buchclub-Gespräche.

2. Worum geht es im Buch?

Im Zentrum stehen vier Studienfreunde in New York: Jude, Willem, Malcolm und JB. Sie starten in der Kunstszene, in der Architektur, im Schauspiel und im Rechtswesen. Mit der Zeit rückt Jude in den Fokus. Er ist ein hochintelligenter, aber verschlossener Mann, dessen Vergangenheit von Gewalt, Missbrauch und Selbsthass geprägt ist. Der Roman verfolgt seine Entwicklung über Jahrzehnte und zeigt die Zerbrechlichkeit menschlicher Psyche.

3. Über Freundschaft, Trauma und Menschlichkeit

Das Buch behandelt zentrale Themen der Gegenwartsliteratur auf eindringliche Weise. Im Zentrum steht das Trauma, das sich tief in Judes Leben eingeschrieben hat. Yanagihara entfaltet diese Vergangenheit nicht chronologisch, sondern über kunstvoll gesetzte Rückblenden und innere Monologe. Schmerz wird hier nicht erzählt, sondern fühlbar gemacht. Zugleich ist Freundschaft ein zentrales Motiv: Die intensiven Bindungen zwischen den vier Männern, insbesondere zwischen Jude und Willem, changieren zwischen Rettung und Überforderung. Kann Freundschaft heilen, oder wird sie zur stillschweigenden Komplizin des Schweigens? Auch der Körper spielt eine tragende Rolle. Jude empfindet ihn als Feind, als Ort des Schmerzes und des Selbsthasses. Seine Selbstverletzungen sind erschütternd und werfen drängende Fragen nach psychischer Krankheit, Scham, und dem, was wir anderen zumuten auf. Diese existenziellen Themen verleihen dem Roman eine Tiefe, die ihn besonders für Leserinnen und Leser mit Interesse an psychologischer Prosa, literarischer Intensität und moderner Gesellschaftsliteratur empfehlenswert macht.

4. Literarische Aha-Momente für Lesende

Ein wenig Leben zeigt wie Erzählungen schmerzliche Wahrheiten sichtbar machen können. Obwohl Judes Geschichte extrem erscheint, erkennen sich viele in einzelnen Facetten wieder. In Gefühlen von Scham, Einsamkeit oder dem Wunsch nach Nähe. Die Autorin nutzt dabei eine raffinierte Erzählstruktur: Zeitsprünge, Perspektivwechsel und dichte, manchmal fast atemlose Passagen erzeugen eine ambivalente Wirkung. Wir fühlen uns den Figuren nah, und doch bleibt eine Distanz, die schmerzt und genau dadurch wirkt. Diese erzählerische Spannung ist kein Zufall, sondern bewusst eingesetztes literarisches Mittel. Dabei stellt sich auch eine ethische Frage: Warum lesen wir solche Geschichten? Dient das Leid als Unterhaltung? Oder weckt es unser Mitgefühl, unsere Menschlichkeit? Gerade diese Ambivalenz macht dieses Buch zu einem Werk, das nachwirkt und sich besonders für tiefgehende Diskussionen im Buchclub eignet.

5. Kritik und Kontroversen

Viele Leserinnen und Leser empfinden den Roman als überfordernd oder gar manipulativ. Die Gewalt ist explizit, die Hoffnung oft dünn. Doch genau hier entsteht die Diskussion: Ist Ein wenig Leben literarischer Sadismus oder ein radikaler Akt der Empathie? Diese Kontroverse macht das Buch besonders relevant für eine tiefere literaturkritische Auseinandersetzung.

6. Ein Buch, das nachwirkt

Es ist kein Wohlfühlroman, es ist ein literarisches Werk, das fordert. Es konfrontiert mit existenziellen Fragen: Was bedeutet es, zu leben, zu leiden, zu lieben? Wer Literatur als Ort für echte Gefühle, für komplexe Figuren und mutige Themen sucht, wird in diesem Roman viel finden.

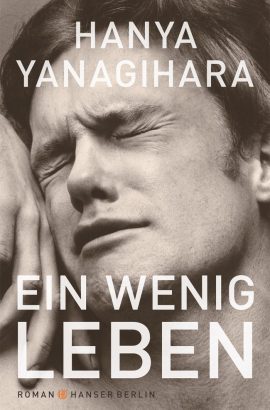

7. Was das Cover verrät und was nicht

Das ikonische Cover wirkt auf den ersten Blick wie eine inszenierte Darstellung von Schmerz. Tatsächlich zeigt es ein echtes Foto des Fotografen Peter Hujar mit dem Titel „Orgasmic Man“ (1969). Es zeigt einen Menschen in einem Moment intensiver Emotion: Schmerz, Ekstase, Erschöpfung. Hanya Yanagihara wählte dieses Bild ganz bewusst aus. Sie wollte ein Cover, das nicht nur auffällt, sondern das Unsagbare sichtbar macht, genau wie ihr Roman selbst.